di Massimo Clemente, Benedetta Ettore, Eleonora Giovene di Girasole, Chiara Nifosì e Fulvia Pinto (*)

Introduzione

Porti e città rappresentano sistemi complessi e interconnessi, capaci di persistere nelle proprie funzioni e di adattarsi alle nuove sfide globali. Storicamente, i porti italiani si sono sviluppati all'interno dei centri urbani, creando criticità nella pianificazione e nell'integrazione con le città. La riforma portuale del 2016 (d.lgs. 169/2016) ha introdotto le Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e strumenti di pianificazione sovra-territoriale come i DPSS e i PRdSP, favorendo una governance più integrata e strategie di sviluppo sostenibili. Il sistema portuale italiano ha affrontato due riforme decisive: nel 1994, con l'adozione del modello landlord e l'introduzione delle concessioni portuali, e nel 2016, con l'accorpamento di 24 Autorità Portuali in 16 AdSP, semplificando la governance e promuovendo efficienza, competitività e sostenibilità.

Le città portuali si trovano oggi a gestire spazi limitati, retroporti urbanizzati e aree costiere sensibili. La riforma offre opportunità per sviluppare strategie integrate che combinino sviluppo portuale e qualità urbana, favorendo la rigenerazione di aree obsolete in waterfront accessibili, servizi pubblici e nodi culturali, e creando benefici diffusi per le comunità locali. Investimenti strategici, come quelli del PNRR, supportano la sostenibilità ambientale, l'inclusione sociale, l'innovazione tecnologica e la creazione di infrastrutture verdi, promuovendo un approccio condiviso tra porto, città e territorio.

Modelli integrati di sviluppo urbano-portuale

I porti italiani si sono spesso specializzati in compartimenti stagni, separando le comunità dalla cultura marittima e dal patrimonio tangibile e intangibile. Aprire il porto alla città significa restituire visibilità a questo patrimonio e coinvolgere le comunità nella gestione degli spazi, creando identità condivisa e nuove opportunità socio-culturali. Superare i confini storici tra porto e città richiede flessibilità operativa, politica e progettuale. La co-pianificazione diventa essenziale: non basta affiancare piani portuali e urbanistici, serve un coordinamento strutturato tra AdSP, comuni, regioni e stakeholder, superando ostacoli normativi e culturali.

Aree marginali o degradate possono trasformarsi in spazi di rigenerazione con funzioni miste, mobilità dolce, cultura e servizi pubblici, seguendo principi simili al modello della "città dei 15 minuti". Questi interventi creano nuovi nodi urbani, superano la dicotomia tra porto operativo e città esperienziale e promuovono centralità diffuse e inclusive. La sfida principale riguarda, quindi, la capacità culturale di ridefinire lo spazio urbano-portuale, integrando tempi, funzioni e interessi diversi in un modello sostenibile e partecipativo.

Oggi diverse città portuali italiane – tra cui Trieste, Genova, Taranto, Livorno e Catania – stanno sperimentando approcci innovativi per conciliare crescita economica, qualità urbana e sostenibilità ambientale. L'analisi dei casi, avviata a partire dal seminario "Cluster portuali in transizione" (organizzato nel 2025 a Milano dall'ITC del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal DAStU del Politecnico di Milano), prende in esame strumenti e progetti attraverso sei criteri chiave: integrazione porto-città, sostenibilità, co-pianificazione, governance collaborativa, innovazione e valorizzazione culturale. Ne emergono sfide e opportunità che delineano i contorni di una governance urbana-portuale più efficace.

Esperienze italiane di integrazione porto-città

L'analisi dei cluster portuali italiani ha seguito quattro fasi: selezione dei casi studio; studio della documentazione (piani urbanistici, masterplan, report AdSP); costruzione di una matrice di valutazione su sei criteri: sostenibilità integrata, governance collaborativa, valorizzazione del patrimonio, co-pianificazione, integrazione socioeconomica, cultura e creatività; comparazione tra i casi studio.

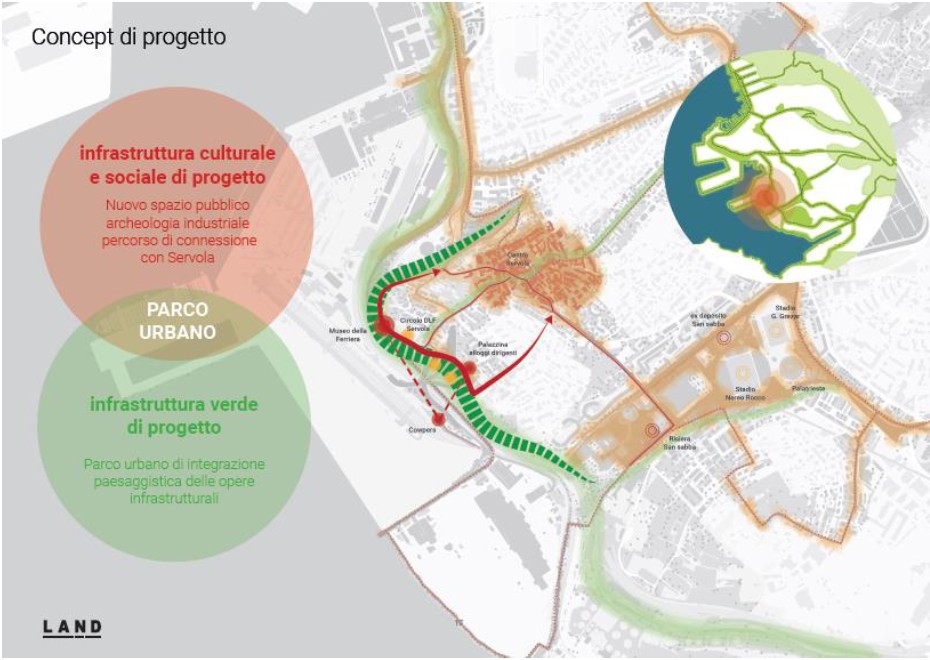

• Trieste: La riqualificazione della Ferriera di Servola, dismessa nel 2020, rappresenta un caso emblematico di rigenerazione urbano-portuale. Il progetto prevede la creazione della "spina verde", un parco lineare che corre lungo il confine tra porto e città, trasformando aree industriali abbandonate in spazi pubblici accessibili e fruibili. L'intervento integra percorsi pedonali e ciclabili, aree sportive, zone verdi e archeologia industriale, contribuendo alla coesione urbana e alla qualità della vita. Al contempo, si valorizzano le attività produttive compatibili con la sostenibilità ambientale, promuovendo modelli innovativi di sviluppo portuale. Il progetto mira, inoltre, a rafforzare l'identità culturale del territorio, creando nuovi luoghi di incontro e socializzazione per la comunità.

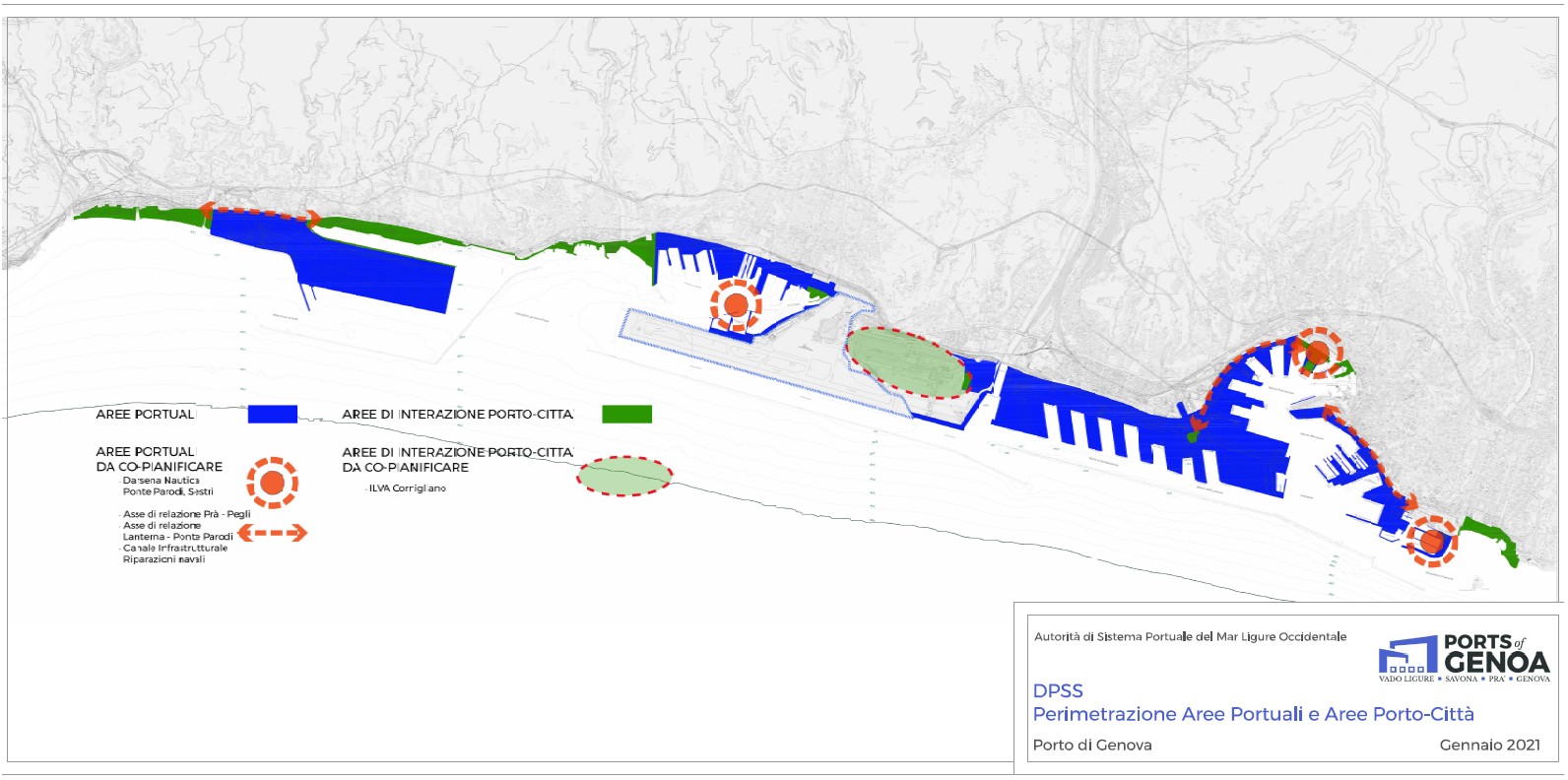

• Genova/Savona: Il DPSS 2022 ha introdotto un approccio di co-pianificazione, con il coinvolgimento attivo delle comunità locali e delle istituzioni. Particolare attenzione è stata dedicata al collegamento tra la Lanterna e il Porto Vecchio, un percorso strategico per l'accessibilità urbana del waterfront. Gli edifici portuali in disuso vengono riqualificati con funzioni culturali, turistiche e commerciali, promuovendo la permeabilità degli spazi e la continuità della mobilità dolce. La piattaforma GIS integrata ha permesso di analizzare lo stato attuale delle infrastrutture, valutare scenari alternativi e sviluppare un masterplan condiviso con le autorità locali, con l'obiettivo di conciliare esigenze operative portuali e fruibilità pubblica.

• Taranto: Il porto di Taranto si confronta con un pesante retaggio industriale e ambientale. La rigenerazione urbana-portuale si basa sul concetto di "Social License to Operate", che promuove l'accettazione sociale dei progetti e delle attività portuali. Il waterfront è stato ripensato per accogliere spazi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, collegamenti tra porto e città, e il nuovo Centro Servizi Polifunzionale offre servizi sia per i cittadini che per i passeggeri. L'iniziativa favorisce la valorizzazione delle risorse locali e la riappropriazione culturale degli spazi portuali, creando un ponte tra comunità e porto.

• Catania: Il PRP del porto di Catania prevede la riqualificazione delle aree settentrionali vicine al centro storico, con un terminal multifunzionale aperto alla città, destinato a turismo e flussi passeggeri. La progettazione include una zona cuscinetto per ridurre l'impatto delle attività portuali sul tessuto urbano e un percorso sotterraneo per il traffico, garantendo sicurezza e accessibilità. Il masterplan della città integra fasi progressive: dall'attivazione spontanea di spazi pubblici, alla trasformazione graduale delle aree portuali, fino al trasferimento dei binari ferroviari, con l'obiettivo di restituire il litorale alla comunità e rafforzare resilienza, rigenerazione e identità locale.

• Livorno/Piombino: Nel cluster del Mar Tirreno settentrionale, il nuovo DPSS introduce il concetto di "aree di influenza città-porto". A Livorno, il ripristino dell'acquaticità della Fortezza Vecchia e la creazione di un Port Center all'interno delle mura storiche dimostrano come patrimonio e funzionalità portuale possano convivere. A Piombino, la riqualificazione del lungomare e della stazione marittima ha l'obiettivo di migliorare i collegamenti con il centro urbano e di creare nuovi spazi pubblici, culturali e turistici. Il progetto della Torre dei Piloti, ispirata alle torri di avvistamento toscane, rappresenta un esempio di integrazione tra identità storica e funzioni moderne, ospitando servizi portuali e spazi aperti alla città.

Questi esempi mostrano come l'integrazione porto-città possa avvenire attraverso rigenerazione infrastrutturale, ambientale e paesaggistica, con forte attenzione alla sostenibilità, alla partecipazione della comunità e alla creazione di nuovi spazi pubblici e culturali. La strategia comune è quella di trasformare le aree di interfaccia da zone marginali a nodi urbani vivi, con funzioni miste, collegamenti pedonali e ciclabili, servizi pubblici e valorizzazione del patrimonio locale, rafforzando la coesione tra porto, città e comunità.

DPSS e PRP hanno aperto nuove possibilità per una pianificazione concertativa e integrata, ma l'attuazione presenta ancora criticità: la co-pianificazione rimane spesso formale, il dialogo tra AdSP e comuni frammentato e la partecipazione pubblica limitata. La "publicness" delle aree porto-città è centrale: la rigenerazione deve promuovere accessibilità, inclusività e identità condivisa. Rafforzare governance collaborativa, pratiche di co-pianificazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza è essenziale per costruire città portuali più aperte, resilienti e competitive, capaci di affrontare le sfide della doppia transizione globale e di contribuire a uno sviluppo urbano-portuale sostenibile ed europeo.

(*) gli autori: Massimo Clemente, Consiglio Nazionale delle Ricerche ITC - Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Benedetta Ettorre Consiglio Nazionale delle Ricerche ITC - Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Eleonora Giovene di Girasole Consiglio Nazionale delle Ricerche ITC - Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Chiara Nifosì Politecnico di Milano DAStU - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Fulvia Pinto, Politecnico di Milano DAStU - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani